Les éléments permettant d'identifier une oeuvre comme étant une représentation de l'amour maternel :

Durant le début du XIXème siècle, de nombreux codes iconographiques ont été introduits dans les représentations de mères avec leurs enfants, guidant le spectateur à percevoir certaines choses cachées. Une bulle de savon, pouvant sembler à première vue comme un élément pouvant ancrer la scène dans un contexte bucolique, est en fait la représentation de la précarité de la condition enfantine. Une corbeille avec de beaux fruits, comme il est possible d'en distinguer chez Auguste Renoir dans son œuvre Madame Georges Charpentier et ses enfants, est la représentation d’une bonne éducation. Quant à la présence de la poupée, celle-ci est vue comme encourageant l’enfant à devenir un acteur de son éducation, en inversant les rôles. Ainsi, ces nombreux sous-entendus donnent une nouvelle vision et conception de l’œuvre, proposant une lecture plus nuancée chez le spectateur que celle d'une scène attendrissante. La scène devient maintenant une forme de revendication sociale.

Dans l’art de la fin du XVIIIème, du XIXème, et du début du XXème siècles, l’amour maternel se représente de nombreuses manières.

Le fait de soigner :

Le fait de nourrir :

Pour mettre en perspective l'oeuvre précédente :

La tendresse :

La vie quotidienne :

Sources pour cette partie :

GALLOYER Anne, "l'enfant vu par les peintres au XIXème siècle : la Prime Enfance", (en ligne), Calaméo, 2014, p.7-85.

https://fr.calameo.com/read/0066583576c68651f7fab

PERNOUD Emmanuel, « Corot : le modèle enfant, l’impression d’enfance », (en ligne), Open Edition, 2009, p.33-55.

https://journals.openedition.org/gradhiva/1344

PIERREHUMBERT Blaise, « l’amour maternel, un amour impératif », (en ligne), Spirale, 2001, p83-112, n°18.

https://www.cairn.info/revue-spirale-2001-2-page-83.htm

PERNOUD Emmanuel, « Corot : le modèle enfant, l’impression d’enfance », (en ligne), Open Edition, 2009, p.33-55.

Les oeuvres illustrant l'amour maternel

Adolphe Appion, L’heure du goûter-Bretonne racontant une histoire à son enfant, fin XIXème-début XXème, huile sur toile, 111 x 92 cm, musée des beaux-arts, Rennes.

Adolphe Appian (1818-1898), dans l'Heure du goûter, réalisée à la fin du XIXème siècle montre une mère en train de donner le goûter à son enfant. Celui-ci, presque allongé dans l’herbe contre sa mère, porte une tenue d’écolier. Cette petite fille repousse sa mère, qui essaie de lui donner un aliment à la cuillère : probablement du miel. En effet, le pot ouvert en céramique, déposé dans le panier, le laisse supposer. À l’époque, et même de nos jours, le miel est considéré comme pouvant empêcher de tomber malade. Ici, cet amour de la mère pour son enfant peut se voir dans sa position envers celui-ci, très tendre, ainsi que dans le mal qu’elle se donne pour lui assurer une bonne santé, en lui faisant consommer du miel. L'écrain et pédagogue Arnaud Berquin (1749-1791), pionnier dans la littérature enfantine dès la fin du XVIIIème siècle, abondamment réimprimé et publié durant tout le XIXème siècle est l'auteur de « Ami des enfants : contes et historiettes ». Dans l'édition de 1871, la plus diffusée en France, l'évoque un dialogue entre un père et sa petite fille. Le père raconte, en parlant de sa femme :

« Si tu savais toutes les peines qu’elle s’est données pour toi ! Tu étais si faible que tu ne pouvais rien prendre, nous craignions à tout moment de te voir mourir. Ta mère disait : ma pauvre enfant, si elle allait tomber en faiblesse ! Et elle a eu une peine infinie à te faire sucer quelques gouttes de lait {…}. Pendant près de deux ans, ce furent tous les jours et à toute heure du jour les mêmes soins. Quelques fois, lorsque ta mère s’était endormie de fatigue, tu troublais son sommeil par tes cris. Il fallait qu’elle se levât pour courir à ton berceau, et te présenter son sein {…}. Ta mère a renoncé pour un temps à tous les plaisirs, elle a négligé toutes ses sociétés pour ne pas te perdre un seul instant de vue {…}. Remarque bien les soins que nous allons avoir pour ton petit frère, et dis-en toi-même : et moi aussi, j’ai donné autant de peine à mes parents ».

Dans cette ouvrage, l’auteur montre bien la crainte d’une certaine fragilité chez l’enfant, que Adolphe Appian montre indirectement dans son œuvre. Cet amour et bienveillance pour l’enfant dans l’œuvre peuvent refléter l’amour maternel.

Auguste Renoir, Maternité, 1885, huile sur toile, 92 x 72 cm, musée d’Orsay, Paris.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Auguste_Renoir_-_Maternity_-_Google_Art_Project.jpg

Dans l’extrait d'Arnaud Berquin, le père parle de l’action de nourrir l’enfant, lorsque la mère se précipite pour donner le sein. Même s’il semble que ce geste soit d’une grande banalité, les artistes du XIXème siècle s’en sont inspirés dans certaines de leurs œuvres. En 1885, Pierre Auguste Renoir (1841-1919),, dans son œuvre intitulée Maternité, représente une jeune mère en train de donner le sein à son enfant. Si le paysage et surtout l’arrière-plan semblent flous, permettant difficilement de pouvoir identifier le lieu où cette mère se trouve, l’action de donner le sein est quant à elle très précisément représentée. La tendresse maternelle peut sembler être représentée avec la mère, tenant son sein pour faciliter l’accès à son enfant, mais certains détails invitent à regarder plus loin. Premièrement, la petite fille semble être vêtue plus richement que sa mère. En effet, celle-ci porte une robe blanche accentuant ses rondeurs et son côté angélique, ainsi qu’un chapeau en dentelle, contrastant avec la simplicité de celui de sa mère, semblant presque être fait en paille. Ici, l’intérêt de l’artiste semble avoir été porté sur cet enfant, qui, faisant un geste attendrissant, celui de jouer avec ses pieds, donne au spectateur une vision touchante.

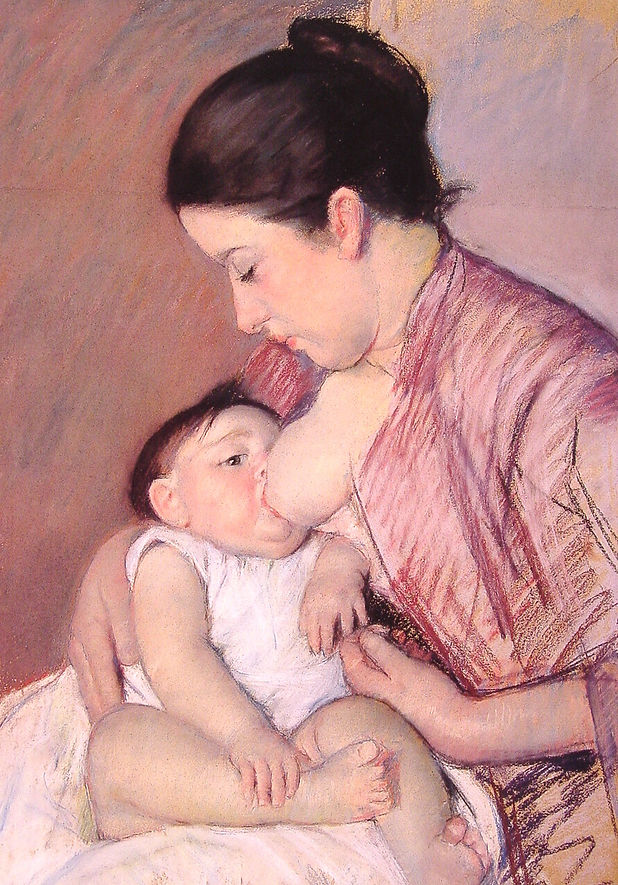

Mary Cassatt, Maternité, 1890, huile sur toile, 68,6 x 44,4 cm, collection privée.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cassatt_Mary_Maternite_1890.jpg

Les artistes français ne sont pas les seuls à représenter ce sujet. Si l’on décide de faire une petite incartade en dehors de notre zone géographique, l’artiste américaine Mary Cassatt (1844-1926), qui passa une partie importante de sa vie à Paris, auprès des impressionnistes, représente en 1890 une œuvre elle aussi nommée Maternité, et représente une mère en train de donner le sein à son enfant. Comme dans l’œuvre de Auguste Renoir, le fond est indéfini, ne permettant pas de pouvoir situer la scène. Une autre similitude visible est l’attitude de l’enfant. En effet, celui-ci tient son pied, comme dans le tableau de Auguste Renoir. Aurait-elle vu les œuvres de A.Renoir, et en particulier sa Maternité ? C’est une hypothèse qu’il est intéressant de soulever. Cependant, une différence fondamentale est constatable entre l’œuvre des deux peintres. Dans le tableau de l’artiste américaine, la jeune mère porte son attention vers son enfant. S’il est compliqué de se prononcer sur le fait que ses yeux sont ouverts ou non, son visage est tout de même tourné vers le nourrisson. Ici, le cadrage est plus resserré, provoquant le sentiment d’assister à une scène privée, entre la mère et l’enfant. Ce sentiment est accentué par la personne du nourrisson, posant son regard vers nous. En histoire de l’art, ce procédé plastique s’appelle un « personnage admoniteur ». Avec ce regard, l’artiste nous invite à rentrer dans l’œuvre et à nous sentir concernés. Pour ce qui est de l’amour maternel, une hypothèse peut être proposée. La main gauche de la mère semble presque effleurer celle de l’enfant, et le contact entre le pouce et l’index laisse penser que l’artiste a capturé cette scène, quelques secondes avant que la mère prenne la main de son enfant dans la sienne ? Cette idée invite donc à voir dans cette œuvre une scène d’amour maternel. Une autre oeuvre de la jeune femme intitulée Mère et enfant sur un fond vert, réalisée en 1897 et illustre elle aussi l'amour maternel.

Marie Nicolas, Maternité, fin XIXème siècle, huile sur toile, 38 X 46 cm, musée Alexandre Dumas, Villers- Cotterêts.

https://webmuseo.com/ws/musee-dumas/app/collection/record/18

Ce possible contact dans l’œuvre de Mary Cassatt entre la mère et son enfant ouvre un nouveau pan de l’amour maternel : la tendresse. Les scènes de tendresse sont ce qui est le plus représenté au XIXème siècle dans les scènes d’enfants avec leurs mères. Marie Nicolas (1845-1903), dans le quatrième quart du XIXème siècle représente une Maternité avec une jeune femme observant son enfant alors qu'il est endormi. Cet enfant, fermant les yeux paisiblement, est observé intensément par sa mère. Encore une fois, l’impression de surprendre une scène intime est fortement ancrée dans cette œuvre. Le spectateur semble presque zyeuter une scène à laquelle il ne devrait pas avoir accès : une scène excessivement intime. Comme dans le tableau de Mary Cassatt, l’amour maternel se fait encore une fois remarquer par l’action de la mère qui tient la main de son enfant, endormi dans ses bras. Ce regard vers son enfant qui dort semble pouvoir traduire une forme de protection, comme pour veiller et chasser les mauvais rêves dont l’enfant pourrait être la victime.

Berthe Morisot, Le berceau, 1872, huile sur toile, 56 x 46,5 cm, musée d’Orsay, Paris.

En 1872, Berthe Morisot (1841-1895) dans son oeuvre Le berceau se place dans cette même approche de l’amour maternel, en représentant sa sœur, Edma, veillant sur sa petite fille : Blanche. La mère, appuyée sur son coude, laissant penser qu’elle est dans une observation intense, ainsi que peut être fatiguée de surveiller le berceau de sa fille. Elle regarde son enfant, qui dort paisiblement en dessous d’un lit de ciel blanc, et semble être émerveillée de voir cet être si tendre à ses yeux. L’apparence de la petite fille est moins travaillée que celle de sa mère. Cependant, un petit nœud bleu semble être visible dans ses cheveux, laissant voir une part de coquerie, ainsi que le geste de sa main derrière sa tête, laissant penser aux tableaux d'Auguste Renoir et de Mary Cassatt, où les deux enfants produisent eux aussi des gestes d’apaisement. Il semble ainsi possible de soumettre l’hypothèse que les artistes représentent des enfants dans des positions touchantes, laissant envisager une certaine tendresse portée à leurs égards de la part de l’artiste. Dans l’œuvre de Berthe Morisot, Edma soutient sa main sur le berceau et tient entre ses doigts le voile du ciel de lit, comme prête à pouvoir le lever et prendre sa fille dans ses bras si le besoin se présentait.

Maurice Denis, Maternité à la fenêtre, vers 1899, huile sur toile, 70 x 46,2 cm, musée d'Orsay, Paris.

https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/maternite-la-fenetre-8034

En 1899, Maurice Denis (1870-1943) réalise une Maternité à la fenêtre, œuvre d’une grande délicatesse et tendresse dans sa composition et création. La fenêtre, donnant une ouverture sur un paysage maritime, avec une douce ondulation des vagues rajoute un côté merveilleux et bucolique à la scène. Cette femme au premier plan, embrassant tendrement son nourrisson qu’elle tient, est d’une douceur inouïe. L’enfant semble sourire, ce qui rajoute à l’affection présente dans la scène, et ce geste d’amour tendre entre la mère et l’enfant dans cette œuvre est le seul de ce registre présent dans les œuvres exposées sur ce site. Il est peu courant de faire une scène intime poussée aussi loin dans la tendresse.

Élisabeth Vigée le Brun, Autoportrait avec sa fille, 1787, 130 X 94 cm, huile sur bois, musée du Louvre, Paris.

https://histoire-image.org/de/etudes/nouveau-visage-amour-maternel

Avec la même douceur, Elisabeth Vigée Lebrun (1755-1842) dans son Autoportrait avec sa fille se sert aussi de couleurs douces pour ancrer le fond du décor. Dans cette œuvre, l’artiste et mère tient dans ses bras Jeanne-Lucie, sa petit fille, âgée de 6 ans au moment de la réalisation de l’œuvre. Dans cette œuvre, le geste de la mère est imprégné de protection et de tendresse maternelle. Elle serre sa fille contre elle, dans une étreinte intense d’amour, et porte sa fille sur ses genoux, comme pour la garder près d’elle. L’artiste peint l’œuvre en 1787, dans un contexte social ou l’enfant devient un objet de valorisation. Jeanne-Lucie est habillée joliment, avec une robe blanche accentuant sa jeunesse et son innocence, ainsi qu’avec des ballerines dont la couleur fait écho au gilet de sa mère, surement dans l’intention de montrer le lien qui est présent entre elles. Cette œuvre est poignante car pour une fois, les deux personnages regardent le spectateur, et Madame Lebrun semble sourire. Cela procure une sensation émouvante au spectateur, qui semble être invité à rejoindre cette scène intime d’un amour fusionnel entre les deux êtres.

Paul Leroy, Tendresse maternelle, 1910, huile sur toile, 54 x 65 cm, musée des Beaux-arts, Tours.

https://webmuseo.com/ws/musees-regioncentre/app/collection/record/9760

Une autre œuvre purement caractéristique de l’amour maternel est la Tendresse maternelle de Paul Leroy (1860-1942). En 1910, l’artiste décide de dépeindre une scène d’une grande douceur : celle d’une mère jouant avec son enfant. Les détails accordés à l’enfant permettent de pouvoir mieux le définir : c’est une petite fille, vêtue d’une longue robe blanche à dentelle et de chaussons roses. Sa mère la regarde avec une forme de passion, elle semble envoutée par le visage de son enfant, à qui elle tient les pieds et le bras gauche. Sous l’enfant, un tapis blanc entouré de dentelles lui permet d’être assise plus confortablement. C’est une des rares fois où est présent cet objet, révélant d’un véritable intêret pour le bien-être de l’enfant. Celui-ci semble regarder dans la direction du spectateur, et invite à rentrer dans cette scène intime entre lui et sa mère. À ses pieds, un cheval de bois laisse percevoir l’intêret porté à l’amusement de cet enfant, encore trop jeune probablement pour pouvoir l’utiliser. La rondeur de son corps laisse une fois de plus comprendre un intêret de la place de l’artiste pour la figure de l’enfant, réalisée avec un grand réalisme et souci des détails.

Gustav Klimt, Les trois âges de la femme, 1905, huile sur toile, 180 x 180 cm, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Rome.

Pour terminer sur la tendresse dans la représentation de l’amour maternel, une nouvelle incartade géographique s'impose et il faut se rendre en Autriche, en 1905. Gustave Klimt (1862-1918) réalise à cette date son œuvre Les trois âges de la vie, et propose au spectateur de voir une des œuvres les plus connues dans la culture populaire lorsque l’on parle d’amour maternel en art. Dans cette œuvre, une jeune femme tient son enfant contre elle, et dort, en posant sa tête contre la sienne.

Le décor abstrait, imprégné d’or, laisse juste voir cette scène d’une tendresse et d’une force touchantes voir marquantes. L’amour entre les deux êtres semble si fort, le lien entre eux semble si profond, que cette œuvre invite à repenser l’idée de la notion d’amour maternel comme celle également d'une dépendance. Ici, l’idée de dépendance semble être présente des deux côtés, car l’enfant et sa mère semblent ne faire qu’un.

Edouard Dantan, La toilette, 1892, huile sur toile, 118 x 130 cm, collection particulière.

La tendresse d’une mère envers son enfant peut se voir dans d’autres scènes intimes et privées que celles de repos ou d'étreintes. Édouard Dantan (1848-1897), en 1892, réalise une œuvre nommée La toilette. Dans celle-ci, une nourrice est distinguable sur la gauche, tenant dans ses bras un chien, distrayant l’enfant. Le nourrisson est allongé sur le ventre et est posé sur les cuisses de sa mère, qui est en train de le changer. Tous les regards sont dirigés vers lui : il est ici le centre de l’attention. À côté de la mère, un pot avec de nombreuses décorations soignées contient du coton, surement pour nettoyer l’enfant. Avec ce détail, l’artiste accentue le sujet de la scène, et laisse voir l’intérêt porté à l’enfant à travers les objets composant son bien-être. Une fois de plus, l’artiste se concentre sur l’enfant, en le représentant intrigué par le chien, dans une allure assez particulière : les bras tendus et les jambes croisées. Cette position de l’enfant donne l’impression de saisir la scène sur l’instant, et l’insistance sur les rondeurs du nourrisson accentue le côté attendrissant qui se dégage de l’œuvre. Ainsi, cette scène témoigne d’une forme de tendresse. Le décor entourant la scène est de couleur claire et douce, proposant en environnement paisible.